2013Дк6ФВ13ИХ13•r18·Ц�Ј¬ҙоЭdЦш3ГыәҪМмҶTөДЙсЦЫК®М–пwҙ¬ЕcМмҢmТ»М–ДҝҳЛ(biЁЎo)пwРРЖчіЙ№ҰҢҚ¬F(xiЁӨn)ЧФ„УҪ»•юҢҰҪУ�ЎЈ ЈЁCFP/ҲDЈ©

ЎЎЎЎ“ЙсЦЫК®М–”№ІіР“ъ(dЁЎn)БЛИэК®Уан—ҝЖҢW(xuЁҰ)ҢҚтһЈ¬КЗЙсЦЫҫЕМ–өДғЙұ¶¶аЎЈТ»Р©ФЪөШЗтЙПҪвӣQІ»БЛөДҶ–о}�Ј¬өҪБЛМ«ҝХөДОўЦШБҰӯh(huЁўn)ҫіЦ®ПВҫНУӯИР¶шҪвБЛ�ЎЈ

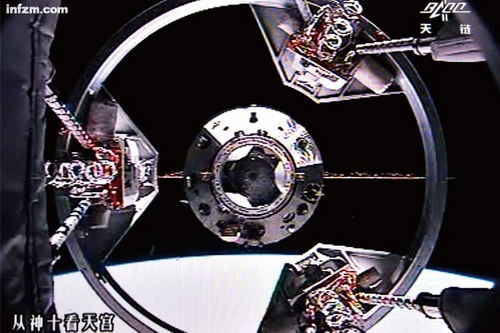

ЎЎЎЎ“ЙсЦЫК®М–”°l(fЁЎ)ЙдЦ®З°�Ј¬И«уwҝӮСbәНңyФҮИЛҶT°ҙХХ‘TАэФЪпwҙ¬З°әПУ°ЎЈЯ@Т»ҙО����Ј¬ЛыӮғЕЕБРіцБЛ°ўАӯІ®?dЁЎng)?shЁҙ)ЧЦ“10”өДҲD°ёЈ¬ІўФЪЖдЦР„eҫЯҪіРДөШУГйЩјtЙ«№ӨСbЖҙіцБЛТ»ӮҖ“ИЛ”ЧЦ����ЎЈЛыӮғҝЪЦРә°іц“К®‘р(zhЁӨn)К®ҪЭЈ¬К®И«К®ГА”�����ЎЈ

ЎЎЎЎЦРҮшЭdИЛәҪМм№ӨіМРВВ„°l(fЁЎ)СФИЛОдЖҪХf��Ј¬“ЙсЦЫК®М–”пwРРИО„Х(wЁҙ)өДРФЩ|(zhЁ¬)КЗ‘Ә(yЁ©ng)УГРФпwРР�Ј¬ҢўһйФЪЬүЯ\РРөД“МмҢmТ»М–”МṩИЛҶTәНОпЩYЯ\Э”·ю„Х(wЁҙ)Ј¬Н¬•rТІёьјУЧўЦШһйҝХйgХҫҪЁФм·eАЫҪӣ(jЁ©ng)тһ�����ЎЈЕcЗ°ғЙҙОИО„Х(wЁҙ)ПаұИЈ¬“ЙсЦЫК®М–”ёьјУЧўЦШтһЧCәНм–№МҪ»•юҢҰҪУјјРg(shЁҙ)�����ЎЈ

ЎЎЎЎҸДҶОјғЭdИЛпwРР�����Ј¬өҪ¶аИЛ¶аМмпwРР�ЎўіцЕ“»о„УЈ¬ТФј°ЧФ„У�ЎўКЦҝШҪ»•юҢҰҪУөИЈ¬ЦРҮшөДЭdИЛәҪМмјјРg(shЁҙ)өГөҪ·eАЫәНтһЧC�ЎЈН¬•rЈ¬ГҝТ»ҙОИО„Х(wЁҙ)ЦР¶ј•юй_Х№Т»Р©ҝЖҢW(xuЁҰ)ҢҚтһ��Ј¬ЛьӮғТІіЙһйЙсЦЫпwҙ¬ҲМ(zhЁӘ)РРИО„Х(wЁҙ)Я^іМЦРК®·ЦУРИӨөДІҝ·Ц����ЎЈ

ЎЎЎЎҪвҙрҝЖҢW(xuЁҰ) ҺХ“

ЎЎЎЎҢҰУЪҝЖҢW(xuЁҰ)јТҒнХfЈ¬Т»Р©ФЪөШЗтЙПҪвӣQІ»БЛөДҶ–о}����Ј¬өҪБЛМ«ҝХөДОўЦШБҰӯh(huЁўn)ҫіЦ®ПВҫНУӯИР¶шҪвБЛ�ЎЈ

ЎЎЎЎФЪСРҫҝЦІОпөД•rәт�Ј¬ЦІОпҢW(xuЁҰ)јТӮғФзҫН°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)Ј¬ЦІОпФЪПтЙПЙъйLөДЯ^іМЦР����Ј¬Жд픶ЛКЗ”[„УЦшЙПЙэөДЎЈИЛСЫЦұҪУУ^ІмәЬлyҝҙөҪЦІОпЯ@·NПаҢҰҫҸВэөДЯ\„У����Ј¬ө«КЗУГСУ•r”zУ°јјРg(shЁҙ)ЕД”zПВҒнҫНәЬГчп@БЛ����ЎЈҢҰУЪЯ@Т»¬F(xiЁӨn)ПуөДҪвбҢЈ¬йLЖЪТФҒнҙжФЪғЙ·NјЩХf�ЎЈ

ЎЎЎЎЧоФзМбіцҪвбҢөДКЗЯ_(dЁў) –ОДЈ¬ЛыХJ(rЁЁn)һйЯ@·NЯ\„УКЗЦІОпғИ(nЁЁi)ФЪөДРРһй�ЎЈө«КЗИрөдөДғЙГыҢW(xuЁҰ)ХЯ„tХJ(rЁЁn)һйЦІОпөД”[„УғHғHКЗЛьёР‘Ә(yЁ©ng)ЦШБҰөДҪY(jiЁҰ)№ыЎЈјЩИзОТӮғҢўТ»ЦкЦІОпёщІҝПтЙПө№БўЯ^Ғн����Ј¬Ль•юЦӘөАЧФјәұ»ө№ЦГБЛЈ¬И»әуЧҢёщәНЗoПт·ҙ·ҪПтЙъйL����ЎЈЯ@КЗТтһйЦІОпғИ(nЁЁi)ІҝҙжФЪТ»·NЕcИЛоҗөД¶ъКҜПаЛЖөДОпЩ|(zhЁ¬)���Ј¬ДЬүтЧҢЛьёщ“ю(jЁҙ)ЦШБҰҢӨХТЖҪәвЎЈәуТ»·NјЩХfөДМбіцХЯҫНХJ(rЁЁn)һй�����Ј¬ЦІОпФЪЖҪәвөДЯ^іМЦРҝӮКЗ•юіCНчЯ^Хэ���Ј¬И»әуІ»өГІ»ФЩНщБнТ»ӮҖ·ҪПтХ{(diЁӨo)Хы�����Ј¬ҪУЦшУЦЯ^о^��Ј¬УЪКЗФЩХ{(diЁӨo)Хы……ИзҙЛСӯӯh(huЁўn)����ЎЈ

ЎЎЎЎЯ@ғЙ·NјЩХfҫҝҫ№ДДӮҖХэҙ_�����Ј¬ЦұөҪМ«ҝХ•rҙъөДөҪҒнІЕөГТФЕР„e���ЎЈЧоФзФЪ1960Дкҙъ�Ј¬ҝЖҢW(xuЁҰ)јТФЪРl(wЁЁi)РЗЙПҙоЭdБЛЦІОпЈ¬ПлҝҙҝҙФЪК§ЦШӯh(huЁўn)ҫіПВ����Ј¬ЦІОп•юФхҳУЯ\„УЎЈЯ@Т»ҙОҢҚтһӣ]УРөГөҪҙ_¶ЁөДҪY(jiЁҰ)Х“�����ЎЈәуҒнФЪҮшлHҝХйgХҫөДИО„Х(wЁҙ)®”(dЁЎng)ЦР�Ј¬Я@ӮҖҶ–о}ІЕҪKУЪөГөҪҪвҙрЎЈФЪК§ЦШӯh(huЁўn)ҫіПВ�Ј¬ЦІОпөД”[„У·щ¶ИЧғРЎБЛЈ»ИЛ№ӨДЈ”MЦШБҰәу�����Ј¬ЛьУЦ»ЦҸН(fЁҙ)өҪФЪөШГж•rөД”[„У·щ¶И�ЎЈЯ@ХfГч�����Ј¬Я_(dЁў) –ОДКЗХэҙ_өД��Ј¬”[„УКЗғИ(nЁЁi)ЙъөДЈ¬ЦШБҰөДР§№ыКЗјУҙуЯ@·NЯ\„У�ЎЈ

ЎЎЎЎФЪЙсЦЫпwҙ¬өДҡvҙОИО„Х(wЁҙ)ЦРЈ¬ЦРҮшҝЖҢW(xuЁҰ)јТТІФЪҮLФҮ»ШҙрТ»ӮҖ ҺХ“БЛ¶юК®¶аДкөДҶ–о}ЈәОўЦШБҰӯh(huЁўn)ҫіКЗ·с•юҙЩЯM(jЁ¬n)ө°°ЧЩ|(zhЁ¬)ҫ§уwЙъйL�����Јҝ

ЎЎЎЎө°°ЧЩ|(zhЁ¬)ФЪЙъГьуwЦРөДӘҡМШ№ҰДЬИЎӣQУЪЛьӮғөДИэҫSҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)�����ЎЈҢҰУЪ·Nоҗ·ұ¶аөДө°°ЧЩ|(zhЁ¬)�Ј¬ҝЖҢW(xuЁҰ)јТ«@ИЎЖдИэҫSҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)өДЧоУРР§КЦ¶ОЦ®Т»КЗXЙдҫҖСЬЙдЈ¬¶шЧцСЬЙд„tұШнҡ«@өГёЯЩ|(zhЁ¬)БҝөДө°°ЧЩ|(zhЁ¬)ҫ§уw�����ЎЈ

ЎЎЎЎФЪ2000Дк����Ј¬ГАҮшҮшјТСРҫҝОҜҶT•юЈЁNRCЈ©ЦёіцЈ¬ОўЦШБҰҝЙДЬ•юУРАыУЪө°°ЧЩ|(zhЁ¬)ҪY(jiЁҰ)ҫ§��Ј¬ө«КЗЦ®З°өДПакP(guЁЎn)М«ҝХСРҫҝн—Дҝ»щұҫЙПӣ]УРҢҰҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ЙъОпҢW(xuЁҰ)Һ§ҒнКІГҙУ°н‘����ЎЈҸД2001ДкөД“ЙсЦЫ¶юМ–”Жр��Ј¬ЦРҮшөДСРҫҝИЛҶTАыУГЙсЦЫпwҙ¬МṩөДОўЦШБҰӯh(huЁўn)ҫі�Ј¬ЦШРВҢҰЯ@Т»Ҷ–о}ЯM(jЁ¬n)РРБЛҝјІм��ЎЈ

ЎЎЎЎ“ю(jЁҙ)ЦРҮшҝЖҢW(xuЁҰ)ФәЙъОпОпАнСРҫҝЛщӮ}‘СЕdөИИЛ°l(fЁЎ)ұнФЪЦРҮшҝЖ…f(xiЁҰ)Ў¶ҝЖјјҢ§(dЁЈo)ҲуЎ·ЙПөДСРҫҝХ“ОД��Ј¬өҪ“ЙсЦЫ°ЛМ–”һйЦ№�����Ј¬ЦРҮш№Ій_Х№БЛОеҙОө°°ЧЩ|(zhЁ¬)ҪY(jiЁҰ)ҫ§өДҝХйgҢҚтһ���ЎЈ

ЎЎЎЎФЪ“ЙсЦЫИэМ–”өДИО„Х(wЁҙ)ЦР�Ј¬ө°°ЧЩ|(zhЁ¬)ҪY(jiЁҰ)ҫ§өДҝХйgҢҚтһЦ»ЯM(jЁ¬n)РРБЛЖЯМм����Ј¬ө«ЙъОпОпАнСРҫҝЛщөДҝЖҢW(xuЁҰ)јТ°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)ҪY(jiЁҰ)№ыКЗ“№ДОиИЛРДөД”Ј¬ЛД·Nө°°ЧЩ|(zhЁ¬)ҫ§уwөДСЬЙдЩ|(zhЁ¬)Бҝіц¬F(xiЁӨn)БЛМбёЯ����ЎЈөҪБЛ“ЙсЦЫ°ЛМ–”���Ј¬14·Nө°°ЧЩ|(zhЁ¬)өДіцҫ§ВКұИөШГжЙПёЯіцБЛ78%����Ј¬ТІұИ“ЙсЦЫИэМ–”•rёЯіцБЛ75%Ј¬ҝХйgҫ§уwөДСЬЙд”ө(shЁҙ)“ю(jЁҙ)ТІұИөШГжЙПөДТӘёьНкХы�ЎЈЯ@ҙОҢҚтһөДҳУұҫ°ьАЁБЛЕcД[БцЎўЙіСЫІЎ�ЎўИЛуwРФјӨЛШәПіЙөИ№ҰДЬУРкP(guЁЎn)өДө°°ЧЎЈ

ЎЎЎЎМ«ҝХЦРөДИЛуw

ЎЎЎЎЙсЦЫпwҙ¬ЙПөДФS¶аҝХйgҝЖҢW(xuЁҰ)ҢҚтһ¶јЕcИЛуwГЬЗРПакP(guЁЎn)�ЎЈФЪ“ЙсЦЫҫЕМ–”өДИО„Х(wЁҙ)ЦРЈ¬ЦРҮшҝЖҢW(xuЁҰ)јТКЧҙОФЪОўЦШБҰӯh(huЁўn)ҫіПВЯM(jЁ¬n)РРБЛПөҪy(tЁҜng)өДИЛуwЙъАнҢW(xuЁҰ)ҢҚтһ�����Ј¬ФЪИО„Х(wЁҙ)пwРРЗ°���ЎўЦР����ЎўәуН¬ІҪҷzңy„УГ}Г}І«����ЎўмoГ}Г}І«ЎўДXлҠәНСЫ„У����ЎЈ

ЎЎЎЎҙЛНв����Ј¬ФЪЯ@ҙОИО„Х(wЁҙ)ЦР�����Ј¬СРҫҝИЛҶTЯҖ·eАЫБЛәҪМмҶTөД№ЗҙъЦx”ө(shЁҙ)“ю(jЁҙ)��Ј¬ТФСРҫҝФЪК§ЦШӯh(huЁўn)ҫіПВИзәО·АЦ№№ЗҒGК§��ЎЈ“ЙсЦЫҫЕМ–”№ІЯM(jЁ¬n)РРБЛ15н—әҪМмбt(yЁ©)ҢW(xuЁҰ)ПакP(guЁЎn)ҢҚтһ�����Ј¬°ьАЁК§ЦШ—lјюПВ?liЁўn)дҹбПўНҙөДЛҺҙъ„УБҰҢW(xuЁҰ)СРҫҝ��ЎўәҪМмҶTЛҜГЯЗеРСЙъОпЦЬЖЪ№қ(jiЁҰ)ВЙұO(jiЁЎn)ңyөИ���ЎЈ

ЎЎЎЎФЪЯ@Р©Хnо}ЦР�����Ј¬ФS¶аУРИӨөДҝЖҢW(xuЁҰ)Ҷ–о}¶јУРҙэҪвҙрЎЈұИИз��Ј¬ФЪТФНщөДҝХйgәНДЈ”MОўЦШБҰөДҢҚтһЦРЈ¬ҝЖҢW(xuЁҰ)јТ¶јУ^ІмөҪБЛИЛәН„УОп№ЗЩ|(zhЁ¬)КиЛЙөД°l(fЁЎ)Йъ���Ј¬ө«КЗҫҝҫ№КЗКІГҙҷCЦЖФміЙЯ@ҳУөДҪY(jiЁҰ)№ы�Ј¬ИФИ»КЗІ»ЗеіюөД����ЎЈ

ЎЎЎЎУРТ»·NІВңyКЗЈ¬Я@ҝЙДЬЙжј°ОўЦШБҰӯh(huЁўn)ҫіПВөДјҡ(xЁ¬)°ыРРһйёДЧғ��ЎЈө«КЗПа®”(dЁЎng)Т»Іҝ·ЦҢW(xuЁҰ)ХЯХJ(rЁЁn)һй���Ј¬јҡ(xЁ¬)°ыІ»ҝЙДЬЦұҪУёРКЬЦШБҰ��Ј¬ТтһйЦШБҰҢҰјҡ(xЁ¬)°ығИ(nЁЁi)ҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ј°Йъ»ҜЯ^іМ®a(chЁЈn)ЙъөДБҰГчп@өНУЪФ“ПөҪy(tЁҜng)ғИ(nЁЁi)өДҹбФл����ЎЈИ»¶ш���Ј¬јҡ(xЁ¬)°ы№ҰДЬөДёДЧғ…sГчп@ҙжФЪ�ЎЈұұҫ©әҪҝХәҪМмҙуҢW(xuЁҰ)ЙъОп№ӨіМПөөДСРҫҝИЛҶTХJ(rЁЁn)һйЯ@МṩБЛ“Мф‘р(zhЁӨn)РФөДСРҫҝЛјВ·”��ЎЈ

ЎЎЎЎЦРҮшәҪМмҶTҝЖСРУ–(xЁҙn)ҫҡЦРРДөДСРҫҝИЛҶTК®·ЦҝҙЦШЙъОп№қ(jiЁҰ)ВЙҢҰәҪМмҶTөДУ°н‘��Ј¬ұИИзЛҜГЯөДЧғ»ҜИзәОУ°н‘әҪМмҶTөД№ӨЧчДЬБҰЈ¬ТФј°ФміЙөДРРһйёДЧғ�ЎЈЛыӮғҳOһйјҡ(xЁ¬)ЦВөШСРҫҝБЛҮшНвТСУРөДОД«I(xiЁӨn)Ј¬ЙхЦБЯBҮшНвУоәҪҶTөДИХУӣ¶јіЙһйСРҫҝЦРөДЧC“ю(jЁҙ)Ц®Т»�ЎЈ

ЎЎЎЎ1982ДкЈ¬“¶YЕЪ7М–”ЯM(jЁ¬n)РРБЛйLЯ_(dЁў)ғЙ°Щ¶аМмөДпwРР��ЎЈТ»ГыУоәҪҶTФЪөЪИэМмҫНұнКҫЧФјәіц¬F(xiЁӨn)БЛҫoҸҲРФо^Нҙ���Ј¬ЛыФЪИХУӣЦРҢ‘өАЈә“ФзЙП���Ј¬ОТёРөҪРДЙсІ»°ІЈ¬ФзпҲәуІЕәГТ»ьc……”ФЪпwРРЛДӮҖФВ•r����Ј¬ЛыҢ‘өАЈә“ОТй_КјУРК§ГЯөДВйҹ©Ј¬ОТМЙФЪДЗАпПсТ»ӮҖЙЩЕ®ДЗҳУПлёч·NКВЗй�Ј¬ПлјТЈ¬ОТК§ГЯөҪБиіҝ2ьcІЕИлЛҜ����Ј¬ОТПІҡgҝҙҲујҲЈ¬Я@Р©ҲујҲТФЗ°ОТТСҝҙЯ^К®¶аұй�ЎЈ”ФЪјҙҢў·ө»ШөШЗтөДИХЧУАпЈ¬ЛыУЦҢ‘өАЈә“ОТөДРДҫі®җіЈҪ№‘]Ј¬ДЗАпөДКВЗй•юФхҳУ���ЈҝОТӮғІ»ФЩБ•(xЁӘ)‘TЈ¬ОТӮғТСҢW(xuЁҰ)•юЯm‘Ә(yЁ©ng)ҝХйgРЎҚuЙПөДЙъ»о���Ј¬¶ш¬F(xiЁӨn)ФЪУЦұШнҡФЩТ»ҙОГжҢҰХжҢҚКАҪз�����Ј¬ҢҚФЪБоИЛІ»°І��ЎЈ”

ЎЎЎЎ“ЙсЦЫЖЯМ–”өДәҪМмҶTҲМ(zhЁӘ)РРИО„Х(wЁҙ)ЦРКЧҙОЯM(jЁ¬n)РРБЛіцЕ“»о„У�Ј¬¶шіцЕ“»о„УЯ^іМЦРөДЙъАнЧғ»ҜТІКЗСРҫҝХЯӮғкP(guЁЎn)РДөДҶ–о}�ЎЈЯ^ИҘөДСРҫҝТСҪӣ(jЁ©ng)п@КҫЈ¬іцЕ“»о„УҢҰәҪМмҶTЧоЦчТӘөДУ°н‘КЗТэЖрәҪМмҶTРДСӘ№ЬПөҪy(tЁҜng)әНДЬБҝҙъЦxЧғ»Ҝ���ЎЈЦРҮшәҪМмҶTҝЖСРУ–(xЁҙn)ҫҡЦРРДөДСРҫҝИЛҶTХJ(rЁЁn)һй��Ј¬лSЦшіцЕ“»о„УЧғөГёьоl·ұәНЦШТӘ���Ј¬іцЕ“»о„У•rУцөҪөДҶ–о}ТІ•юФҪҒнФҪ¶аЎЈТтҙЛ�Ј¬“СРҫҝEVAЈЁіцЕ“»о„УЈ©ҢҰИЛуwЙъАн№ҰДЬөДУ°н‘Ј¬ІЙУГУРР§өД·АЧoҙлК©ИФКЗҪсәуәҪМмбt(yЁ©)ҢW(xuЁҰ)СРҫҝөДЦШьcЎЈ”

ЎЎЎЎТзіцР§‘Ә(yЁ©ng)

ЎЎЎЎлSЦшЙсЦЫПөБРпwҙ¬ФЪјјРg(shЁҙ)ЙПФҪҒнФҪіЙКм�����Ј¬ёь¶аөДҝЖҢW(xuЁҰ)ЕcјјРg(shЁҙ)ҢҚтһөГТФй_Х№�����ЎЈ“ЙсЦЫК®М–”№ІіР“ъ(dЁЎn)БЛИэК®Уан—ҝЖҢW(xuЁҰ)ҢҚтһ���Ј¬КЗЙсЦЫҫЕМ–өДғЙұ¶ЯҖТӘ¶а�����Ј¬ЦчТӘЙжј°әҪМмбt(yЁ©)ҢW(xuЁҰ)әНәҪМмЖчјјРg(shЁҙ)�ЎЈ

ЎЎЎЎ“М«ҝХУэ·N”ИФИ»КЗТ»ӮҖұЈБф№қ(jiЁҰ)Дҝ���ЎЈ“ЙсЦЫК®М–”Һ§ЙПБЛИЛ…ў·NЧУ����ЎўёЈҪЁГыІиҙујtЕЫЕcХэЙҪРЎ·N�����Ј¬ЯҖУРЛДӮҖЗСЧУЖ··NЎўБщӮҖ·¬ЗСЖ··N��ЎўғЙӮҖьS№ПЖ··N�����ЎўҫЕӮҖОч№ПЖ··NәНБщӮҖМр№ПЖ··N����ЎЈ

ЎЎЎЎ“ЙсЦЫЛДМ–”ЯM(jЁ¬n)РРБЛ„УОпјҡ(xЁ¬)°ыИЪәПәНЦІОпјҡ(xЁ¬)°ыИЪәПөДҢҚтһ�����ЎЈјҡ(xЁ¬)°ыИЪәПКЗФЪёЯЦРЙъОпХnұҫЙПҫНЦvөҪөДғИ(nЁЁi)ИЭ��Ј¬ФзФЪ1970ДкҙъУРИЛЧцЯ^�Ј¬ө«КЗУЙУЪјҡ(xЁ¬)°ыөДГЬ¶ИІ»Н¬Ј¬өШГжЙПЯM(jЁ¬n)РРјҡ(xЁ¬)°ыИЪәППаҢҰА§лy��Ј¬¶шФЪОўЦШБҰӯh(huЁўn)ҫіПВ�Ј¬јҡ(xЁ¬)°ыФЪИЪәПТәЦРөДЦШБҰіБҪө¬F(xiЁӨn)ПуҫНПыК§БЛЈ¬УРАыУЪјҡ(xЁ¬)°ыйgөДИЪәП�����ЎЈ“ЙсЦЫЛДМ–”өДҢҚтһКЗАыУГ1980Дкҙъіц¬F(xiЁӨn)өДлҠИЪәПјјРg(shЁҙ)НкіЙөДЈ¬СРҫҝИЛҶTХJ(rЁЁn)һйЯ@ҳУөД№ӨЧчһйМҪЛчҝХйgЦЖЛҺМṩБЛҷC•ю����ЎЈ

ЎЎЎЎ1970ДкЈ¬ЩқұИҒҶөДТ»ГыРЮЕ®Ң‘РЕҪoГАҮшУоәҪҫЦЈЁNASAЈ©ҝЖҢW(xuЁҰ)ёұҝӮұO(jiЁЎn)¶чЛ№МШ·К·¶јБЦёсЈЁErnst StuhlingerЈ©��ЎЈЛэФЪРЕЦРҶ–өҪ��Ј¬өШЗтЙПЯҖУРДЗГҙ¶ағәНҜФЪ°ӨрI����Ј¬һйКІГҙТӘИҘМҪЛч»рРЗЈҝК·¶јБЦёсФЪ»ШРЕЦРХfЈә“НЁНщ»рРЗөДәҪРРІўІ»ДЬЦұҪУМṩʳОпҪвӣQрҮ»ДҶ–о}���ЎЈИ»¶ш���Ј¬ЛьЛщҺ§ҒнҙуБҝөДРВјјРg(shЁҙ)әНРВ·Ҫ·ЁҝЙТФУГФЪ»рРЗн—ДҝЦ®НвЈ¬Я@Ңў®a(chЁЈn)Йъ”ө(shЁҙ)ұ¶УЪФӯКј»ЁЩMөДКХТж�ЎЈ”

ЎЎЎЎУРИЛҢўЯ@·Qһй“ТзіцР§‘Ә(yЁ©ng)”ЎЈЙПәЈәҪМмјјРg(shЁҙ)СРҫҝФәөДҢЈјТМХҪЁЦРЧоҪьҫНМбөҪ�Ј¬“ЙсЦЫК®М–”өДМ«к–ДЬлҠіШЮD(zhuЁЈn)»ҜР§ВКЯ_(dЁў)өҪ26%ЧуУТЈ¬ФЪКАҪзЙПМҺУЪоI(lЁ«ng)ПИЛ®ЖҪ����ЎЈИз№ыФ“јјРg(shЁҙ)ДЬүтА^Аm(xЁҙ)СРҫҝ����Ј¬ІўЯM(jЁ¬n)Т»ІҪҪөөНіЙұҫ���Ј¬ҢўҝЙТФҳOҙуөШёДЧғОТӮғөДЙъ»о��Ў��ЈЎЎЎЎ

ЎЎЎЎЦРҮшәҪМмПөҪy(tЁҜng)ҝЖҢW(xuЁҰ)Еc№ӨіМСРҫҝФәФәйLНхҚӢВ•ФшұнКҫ�Ј¬ОТҮшҪьДкҒнй_°l(fЁЎ)К№УГөД1100¶а·NРВІДБПЦР�Ј¬80%ЧуУТКЗФЪәҪМмјјРg(shЁҙ)өД ҝТэПВСРЦЖНкіЙөД��ЎЈ

ЎЎЎЎФЪ“ЙсЦЫЖЯМ–”өДИО„Х(wЁҙ)ЦР�Ј¬ЦРҮшФшөЪТ»ҙОй_Х№№Муwқҷ»¬ІДБПөДНвМ«ҝХұ©В¶ФҮтһЎЈЦРҮшҝЖҢW(xuЁҰ)ФәМmЦЭ»ҜҢW(xuЁҰ)ОпАнСРҫҝЛщәН№влҠСРҫҝФәөДСРҫҝИЛҶTФҮтһБЛғЙЗ§¶аҙО��Ј¬СРЦЖіцБЛДЬүтҝЙҝҝжiҫoәНұгУЪҪвжiөДҢҚтһСbЦГ�ЎЈФЪМ«ҝХ•rЈ¬әҪМмҶTНЁЯ^әҶҶОөД„УЧч����Ј¬ҫНДЬҢўФҮтһСbЦГИЎПВәН»ШКХЎЈ

ЎЎЎЎЯ@ӮҖҢҚтһәуҒнөДіЙ№ыҫНКЗ«@өГТ»·NРВРНөДқҷ»¬УНәНТ»·NРВРНөДқҷ»¬Ц¬��Ј¬ЛьӮғ¶јҝЙТФҺНЦъҪвӣQҝХйgЯbёРғxЖчҫ«ГЬЭSіРөДқҷ»¬Ҷ–о}ЎЈҸДЦРҮшөДөЪТ»оwИЛФмРl(wЁЁi)РЗй_Кј��Ј¬№Муwқҷ»¬ІДБПҫНұ»УГУЪәҪМмЖч��ЎЈТІУРТ»Р©қҷ»¬®a(chЁЈn)Ж·әуҒнЯM(jЁ¬n)ИлГсУГоI(lЁ«ng)Ут����Ј¬ұ»УГУЪЖыЬҮәНјТлҠ®”(dЁЎng)ЦРЎЈ

ЎЎЎЎФЪ“ЙсЦЫК®М–”өДИО„Х(wЁҙ)Я^іМЦР����Ј¬әҪМмҶTНхҒҶЖҪЯҖУӢ„қЯM(jЁ¬n)РРТ»ҙО“М«ҝХКЪХn”ЎЈКЪХnғИ(nЁЁi)ИЭЦчТӘКЗҺНЦъЗаЙЩДкБЛҪвОўЦШБҰӯh(huЁўn)ҫіПВОпуwЯ\„УөДМШьc�Ј¬БЛҪвТәуwұнГжҸҲБҰөДЧчУГЈ¬јУЙоҢҰЩ|(zhЁ¬)Бҝ����ЎўЦШБҝТФј°ЕЈоD¶ЁВЙөИ»щұҫОпАнёЕДоөДАнҪвЎЈ

ЎЎЎЎФЪёКГCҫЖИӘөД–|пL(fЁҘng)әҪМміЗ��Ј¬®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШөДРЎәўЧУӮғТСҪ?jЁ©ng)КмПӨБЛТ»ӮҖУО‘т���ЎЈ“8�����Ўў7�Ўў6Ўў5��Ўў4�Ўў3Ўў2�Ўў1Ўў°l(fЁЎ)Йд����ЈЎ”“ЙсЦЫК®М–”°l(fЁЎ)ЙдЗ°Т»МмөД°шНнЈ¬Т»ГыЕ®әўФЪҙуАнКҜҸVҲцЙП°СҝХөVИӘЛ®Жҝ®”(dЁЎng)Чч»рјэ����ЎЈ“еeБЛ����ЈЎЯҖУРьc»рЈ¬І»ьc»рФхГҙ°l(fЁЎ)ЙдДШ���ЎЈ”ЛэЕФЯ…өДРЎ»п°йТ»°СЧҘЯ^өVИӘЛ®Жҝ�Ј¬ӣ_ЦшЕ®әўХf�ЎЈИ»әу�Ј¬ҪoЕ®әўСЭКҫБЛТ»ұйХэҙ_өДНж·Ё�����ЎЈ

ЎЎЎ�ЎЈЁҒнФҙЈәДП·ҪЦЬД©Ј©