ЦъБҰлpңpЈ¬әУұұКЎҝЖјјр^ФЪРР„УЈЎЈЁЛДЈ©ЎӘЎӘТ»ҙОҮшҢWЕcҝЖјјөДЕцЧІ

7ФВ29ИХЙПОзЈ¬әУұұКЎҝЖјјр^ЗаЙЩДкҝЖҢW№ӨЧчКТһйРЎҢWҶTӮғҺ§ҒнБЛТ»ҲцМШ„eөДҝЖҢWХnЎ¶ФмјҲРg(shЁҙ)Еc»оЧЦУЎЛўЎ·���Ј¬ЧҢҢWЙъӮғЛІйgҙ©ФҪ•rҝХЈ¬үф»ШЛДҙу°l(fЁЎ)Гч!

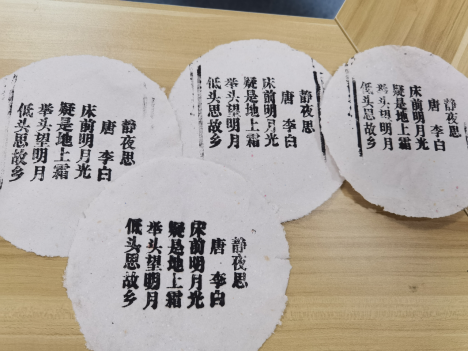

ұҫҙОҝЖҢWХnУЙәУұұКЎҝЖјјр^МШЖё“ҢЈјТЦҫФёХЯ”ҸҲФВЗеАПҺҹЦvКЪ���ЎЈҸҲАПҺҹёжФVҙујТ�����Ј¬ФмјҲРg(shЁҙ)КЗЦРҮшЛДҙу°l(fЁЎ)ГчЦ®Т»���Ј¬јҲКЗЦРҮш№Еҙъ„Ъ„УИЛГсйLЖЪҪӣ(jЁ©ng)тһөД·eАЫәНЦЗ»ЫөДҪY(jiЁҰ)ҫ§Ј¬ЛьКЗИЛоҗОДГчК·ЙПөДТ»н—ҪЬіцөД°l(fЁЎ)Гч„“(chuЁӨng)Фм��ЎЈ–|қhФӘЕdФӘДк(105)ІМӮҗёДЯMБЛФмјҲРg(shЁҙ)�ЎЈһйјoДоІМӮҗөД№ҰҝғЈ¬әуИЛ°СЯ@·NјҲҪРЧц“ІМәојҲ”���ЎЈУЎХВФЪПИЗШ•rҫНУР��Ј¬‘р(zhЁӨn)Үш•rЖЪҫНУРБЛУЎЛўРg(shЁҙ)�ЎЈө«КЗөс°жУЎЛўРg(shЁҙ)°l(fЁЎ)ГчУЪМЖіҜЈ¬ІўФЪМЖіҜЦРәуЖЪЖХұйК№УГ�����ЎЈұұЛОөД®…•N°l(fЁЎ)ГчБЛ»оЧЦУЎЛўРg(shЁҙ)���Ј¬ИЎҙъБЛӮчҪy(tЁҜng)өДіӯҢ‘әНөс°жУЎЛўРg(shЁҙ)�����Ј¬ёДЧғБЛҹo·ЁЦШҸНК№УГөДұЧ¶Л����Ј¬№қ(jiЁҰ)јsБЛЩYФҙ��Ј¬іЙһйУЎЛўК·ЙПТ»ҙОӮҘҙуөДҝЖјјёпГь�����ЎЈұИөВҮшИЛјsәІғИ(nЁЁi)Л№•№ЕтvұӨөДгU»оЧЦУЎЛўРg(shЁҙ)Фзјs400Дк�ЎЈ

ҸҲАПҺҹҺ§оI(lЁ«ng)ҢWЙъӮғҢўЕfҲујҲЎўКіЖ·°ьСbҙьөИҸUЕfјҲҸҲҪӣ(jЁ©ng)Я^јҲқ{ЦЖӮдЎўіӯФм�����ЎўүәХҘ����ЎўёЙФпөИІҪуEЦЖЧчіЙФЩЙъјҲЈ¬И»әуқLЭSЙПД«��Ј¬ҢўД«ҫщ„тНҝДЁФЪ»оЧЦУЎЛўұPЙП����Ј¬ҪУЦшёІЙПЧФјә„Ӯ„ӮЦЖЧчНкіЙөДФЩЙъјҲ�����Ј¬ФЩУГёЙғфөДқLЭSҒн»ШУГБҰқL„У���Ј¬ЧоәуҪТй_ФЩЙъјҲ�����Ј¬»оЧЦУЎЛўЧчЖ·у@ПІНкіЙ!әўЧУӮғЕdҠ^Ц®УајҠјҠұнКҫЈә“ТФәуФЩТІІ»•юАЛЩMјҲҸҲБЛ�����Ј¬ҸUЕfјҲҸҲТІТӘСӯӯh(huЁўn)ФЩАыУГ!”

ҙЛҙОҢўФмјҲәН»оЧЦУЎЛў°бЯMҝЖҢWХnМГ�Ј¬ЦјФЪЧҢәўЧУӮғФЪЦРҮшЙсЖжөД№ЕАПОДГчЦ®ЦРёРКЬЦРИAГсЧеОеЗ§ДкөДОДГчәНЦЗ»ЫЈ¬ёРКЬҝЖҢWјјРg(shЁҙ)ҙ©ФҪЗ§ДкөДҹoёFчИБҰ!(ОД/ҲD №щиҙ)

ЛйјҲ

ЦЖқ{

іӯФм

үәХҘ

ёЙФп

ҢWЙъӮғХ№КҫЧФјәЦЖЧчөДФЩЙъјҲ

қLЭSЙПД«

»оЧЦУЎЛўНкіЙ

Іҝ·ЦҢWЙъ»оЧЦУЎЛўЧчЖ·